Für den Drehpunkt in Hofheim-Marxheim ist charakteristisch, dass er die Bedeutung des Themas Inklusion schon vor dreieinhalb Jahrzehnten erkannt hat.

„Als wir in den 80er-Jahren einen integrativen Kindergarten eröffnet haben, waren wir die ersten in Hofheim“, sagt Wolfgang Freydank, „und etwas später beim Etablieren einer Integrationsklasse in der Heiligenstockschule ebenfalls.“

Heute beschäftigt der Bereich Integrationshilfe im Drehpunkt 115 Leute, tut das, was viele Organisationen inzwischen ebenso tun – aber im Bewusstsein, entscheidend angeschoben zu haben. Drehpunkt-Mitgründer und langjähriger Geschäftsführer Wolfgang Freydank ist inzwischen im Ruhestand und kann mit Stolz zurückblicken. Er und die Drehpunkt-Pioniere schufen eine ganze Reihe von Angeboten, mit denen der damals noch allgegenwärtigen Isolation von behinderten Menschen begegnet werden sollte.

In den vergangenen Jahrzehnten hat sich die Integrationshilfe kontinuierlich weiterentwickelt und professionalisiert. Weitere Angebote, wie z.B. die inklusive Ferienspiele-Betreuung sind dazu gekommen. Heute stellt sie – zumindest personell – den bedeutendsten Drehpunkt-Bereich dar.

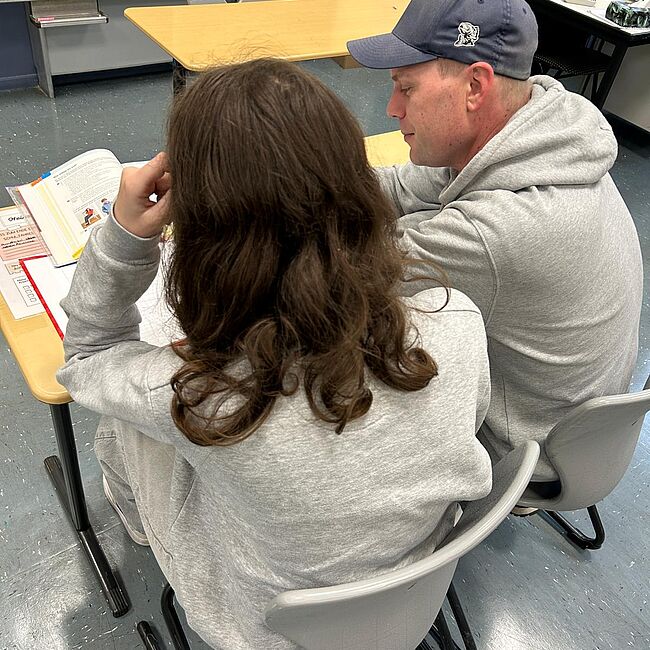

Hier arbeiten rund 115 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für derzeit etwa 120 Kinder und nochmal so viele Eltern. Heißt: Wenn es Kindern aufgrund einer Beeinträchtigung nicht möglich ist, eine Kindertagesstätte oder die Schule zu besuchen, organisiert der Drehpunkt eine sogenannte Teilhabeassistenz. Diese begleitet das Kind von zuhause in die jeweilige Einrichtung, betreut es dort und begleitet es wieder zurück.

Eine simple Beschreibung für ein komplexes Tun, das in erster Linie viel Kommunikation erfordert – mit Schulen, mit den Behörden, mit Eltern, mit der Lehrerschaft.

„Wir ermitteln Bedarf, erstellen Pläne, koordinieren, telefonieren und organisieren Vertretungen“, sagt Lisa Krones aus dem Koordinationsteam des Drehpunkt-Bereichs.

„Das klingt manchmal so pragmatisch, erfordert aber unheimlich viel Empathie und Fingerspitzengefühl, weil bei weitem nicht jede oder jeder für jede Art von Betreuung in Frage kommt“, sagt Anna Michel-Urner, die die Drehpunkt-Integrationshilfe seit Anfang Oktober verantwortlich führt.

Mit dem Bundesteilhabegesetz wurde 2018 in Deutschland beschlossen, dass aus Integration Inklusion werden soll, was in erster Linie bedeutet, dass für Menschen mit Behinderungen nicht mehr nur Fürsorge erbracht, sondern Teilhabe an allen Segmenten der Gesellschaft möglich sein soll – auch in Regelschulen.

„Damit wollte man richtigerweise viel bewirken und es hat in meiner Wahrnehmung zunächst auch einen richtigen Schub gegeben“, sagt Drehpunkt-Geschäftsführerin Regina Michel. Aber nach dem ersten halben Jahrzehnt inklusive Corona und weiteren Krisen sei auf dem Weg in die „richtig inklusive Gesellschaft irgendwie die Luft ausgegangen“.

Dabei sind die Profite der Gesellschaft von Integration respektive Inklusion, so sie denn funktioniert, riesig. Es lässt sich miteinander und voneinander lernen, ein weitaus besseres Sozialverständnis entsteht. Das wird besonders deutlich, wenn Menschen, die sie erleben oder erlebt haben, darüber berichten – aus welcher Perspektive auch immer.

„Schon immer eine Selbstverständlichkeit“

„Mir musste nie erklärt werden, dass ein inklusives Miteinander schön ist: Es wurde einfach gelebt“, sagt Julian Zils (25), der von 2002 bis 2005 Kind im Drehpunkt-Kinderhaus war.

Sein Bruder Laurin Zils (28; 1998 bis 2001), ergänzt: „Es war einfach normal, dass wir alle zusammen gespielt und gelernt haben, ganz unabhängig von unseren Fähigkeiten. Diese Normalität hat meine Sichtweise auf das Miteinander geprägt. Und das ist bis heute so geblieben.“

Schwester Emily Zils (22) hat das ähnlich erlebt: „Ich wurde in dem Sinne geprägt, dass das Miteinanderleben von Menschen mit und ohne Behinderung schon immer eine Selbstverständlichkeit für mich war. Es war also einfach normal, dass Menschen mit Behinderung dazugehören. Ich habe auch gelernt, dass diese Menschen teilweise Unterstützung brauchen. Wie man diese dann wie anbieten kann, lernt man einzig und allein im Leben miteinander.“

Als ehemaliger Zivildienstleistender hatte Sven Kutschmann erstmals 2009 Kontakt mit dem Thema, an der Peter-Josef-Briefsschule in Hochheim. „Dort habe ich gleich einen superlustigen netten kleinen Jungen betreut, der in sämtlichen Bereichen des Lebens Unterstützung benötigte“, erzählt er. „Die Herausforderung als junger Mann mit null Erfahrung war für mich erst mal sehr hoch, aber ich habe schnell Spaß an meiner neuen Aufgabe gehabt. Ich konnte viele neue nette Menschen kennen und lieben lernen.“

Die Erlebnisse brachten Kutschmann Erfahrungen, wie sie die Inklusions-Praxis zuhauf beschert. „Inklusion bedeutet für mich, andere zu respektieren, als Person wahrzunehmen und zu schätzen.“ Zudem: „Die individuellen Bedürfnisse zu begreifen und versuchen mich darauf einzustellen – und die Bereitschaft, die eigenen Denkmuster zu durchbrechen.“

Wie prägend die Erfahrungen für Kutschmann waren, zeigt seine berufliche Entwicklung. Er ist heute Sozialpädagoge, arbeitet in der Teilhabeassistenz beim Drehpunkt und macht außerdem das Qualitätsmanagement in Zusammenarbeit mit der Teamleitung der Integrationshilfe und der Geschäftsführung.

Aus einem anderen Blickwinkel schaut Nathan Weil auf das Thema. Der heute 23-Jährige besuchte wegen einer Entwicklungsverzögerung als sogenanntes Integrationskind den Drehpunkt-Kindergarten. Im Kindergarten an seinem Wohnort war er abgelehnt worden. „Ich bin froh, dass ich in den Drehpunkt gehen durfte. Das Kinderhaus war gut für mich, für meine Entwicklung als Kind“, berichtet er. „Ich habe immer noch Freunde von damals, was eher ungewöhnlich ist.“

Inzwischen ist der junge Mann im Auftrag der Schlockerstiftung helfender Erzieher im Kindergarten Vogelnest in Kriftel und lebt in der inklusiven Wohngemeinschaft des Drehpunkts in der Marxheimer Bahnstraße.

Strukturen und Umstände verhindern Inklusion

Bei so viel positivem Impact stellt sich also die Frage, wo die größten Hindernisse und Herausforderungen für Inklusion bestehen. „Vor 10 Jahren hätte ich gesagt, es ging um Akzeptanz oder die Bereitschaft, es zu versuchen“, sagt Kutschmann. „Ich finde aber, in Sachen Akzeptanz und Toleranz gegenüber Menschen mit Einschränkungen hat sich in den letzten 10 Jahren viel zum Guten verändert.“

Kutschmann konstatiert, es seien eher Strukturen und Umstände, die Inklusion erschweren oder teilweise ganz verhindern. „Denn Inklusion braucht meiner Meinung nach vor allem eines, Zeit.“ Und: „Lehrkräfte, Förderlehrer, Sozialarbeiter und Teilhabeassistenten laufen meiner Meinung nach aktuell am Limit des Machbaren, was sich sehr negativ auf die Inklusion von Kindern und Jugendlichen auswirkt.“

Dabei nimmt der Bedarf eher zu. Um wen geht es hier eigentlich? „Wir haben verstärkt traumatisierte Flüchtlinge sowie Kinder aus dem Autismus-Spektrum, zudem auch solche mit geistigen und körperlichen Einschränkungen“, beschreibt Lisa Krones die Klientel.

Die Koordinatorinnen wünschen sich ein ganzes Paket an Verbesserungen - mehr Förderlehrer, mehr finanzielle Unterstützung und auch ein Umdenken die Schulstrukturen betreffend. „Ich glaube, wir müssen hin zu individualisierten Angeboten und weg vom Frontalunterricht“, sagt Anna Michel-Urner.

Dass sie im richtigen Job sind, darüber gibt es für die beiden nicht den Hauch eines Zweifels. Weil man so viel zurückbekommt, sagen sie beinahe unisono: Feedback von Eltern, Feedback von Kindern, das Gefühl, Stabilität und Sicherheit zu geben. „Du hast die Gewissheit, dass du etwas bewegst und die Chance, jeden Tag, Menschen um dich herum glücklich zu machen!“, sagt Lisa Krones.

Und was muss man mitbringen? „Ohne Empathie, Einfühlungsvermögen und eine gewisse Belastbarkeit geht es nicht“, sagt Anna Michel-Urner. „Aber viele Leute wissen gar nicht, dass sie diese haben. Als Teilhabeassistent kann man auch ohne Ausbildung starten. Es ist wichtig, sich einfach mal zu probieren!“

Einige Quereinsteiger haben das im vergangenen Jahr gemacht. „Sie sind quasi völlig fachfremd zu uns gestoßen und kümmern sich jetzt um Kinder, die früher überall angeeckt sind. Und das Tolle ist: Heute läuft es!“

Das 30-jährige Jubiläum wird im internen Bereich gefeiert.